Keyword

Störungen

29 record(s)

Provided by

Type of resources

Available actions

Topics

Keywords

Contact for the resource

Update frequencies

Service types

-

The web service of the dataset comprises the locations of outcrops with respective information on the lithology, stratigraphy, rock age and tectonic data collected during the CASE expeditions. The data attributes include stereographic projections and sketches of tectonic structures derived from the outcrop data. At the end of the 1980s, BGR initiated the research program Circum-Arctic Structural Events (CASE) to reconstruct the plate tectonic processes during the evolution of the Arctic Ocean using terrestrial data from the surrounding continental margins. One of the scientific questions of the CASE programme is as simple as it is complex: How did the Arctic Ocean, this large basin between the Eurasian and North American continental plates, develop? There are still no conclusive answers to this question in terms of plate tectonics. In contrast to the marine expeditions of geophysicists in the Arctic Ocean, geologists on land along the various coastal areas of the Arctic Ocean can directly touch, examine and map rocks, structures, folds and fault zones and determine the respective ages of the movements. This makes it possible to directly compare rock units and deformation zones on different continental plates and thus also to reconstruct when these plates collided, how long they remained next to each other and when and how they separated again. Since the inception of BGR’s Arctic research, the primary focus and research areas have been along the continental margins between Spitsbergen and the Canadian Arctic Archipelago via Greenland, to the Yukon North Slope on the border with Alaska. On the opposite side of the Arctic Ocean, there have been expeditions to Yakutia, the mainland areas near the Laptev Sea, the New Siberian Islands and to the Polar Ural with Russian partners. An important method for the interpretation of the geological evolution of the Arctic is the examination of tectonic structures (faults, folds, cleavage etc.), the determination of the kinematics and the age of the tectonic movements.

-

The dataset comprises the locations of outcrops with respective information on the lithology, stratigraphy, rock age and tectonic data collected during the CASE expeditions. The data attributes include stereographic projections and sketches of tectonic structures derived from the outcrop data. At the end of the 1980s, BGR initiated the research program Circum-Arctic Structural Events (CASE) to reconstruct the plate tectonic processes during the evolution of the Arctic Ocean using terrestrial data from the surrounding continental margins. One of the scientific questions of the CASE programme is as simple as it is complex: How did the Arctic Ocean, this large basin between the Eurasian and North American continental plates, develop? There are still no conclusive answers to this question in terms of plate tectonics. In contrast to the marine expeditions of geophysicists in the Arctic Ocean, geologists on land along the various coastal areas of the Arctic Ocean can directly touch, examine and map rocks, structures, folds and fault zones and determine the respective ages of the movements. This makes it possible to directly compare rock units and deformation zones on different continental plates and thus also to reconstruct when these plates collided, how long they remained next to each other and when and how they separated again. Since the inception of BGR’s Arctic research, the primary focus and research areas have been along the continental margins between Spitsbergen and the Canadian Arctic Archipelago via Greenland, to the Yukon North Slope on the border with Alaska. On the opposite side of the Arctic Ocean, there have been expeditions to Yakutia, the mainland areas near the Laptev Sea, the New Siberian Islands and to the Polar Ural with Russian partners. An important method for the interpretation of the geological evolution of the Arctic is the examination of tectonic structures (faults, folds, cleavage etc.), the determination of the kinematics and the age of the tectonic movements.

-

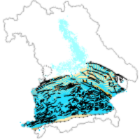

Hydrogeologisch relevante Störungen als Fachlayer der digitalen Hydrogeologischen Karte 1:100 000. Zoombegrenzung min. 1:200 000 bis max. 1:50 000. Die dHK100 wurde im Zeitraum 2000 bis 2015 (Planungsregion 14 München bis 2019) nach Planungsregionen erstellt. Fachliche Kartengrundlage aller Fachlayer der dHK100 bzw. HK100 waren i. d. R. die vorliegenden Geologischen Karten im Maßstab 1:25 000 bzw. 1: 50 000 zum jeweiligen Bearbeitungsstand. Deren Geometrien wurden teilweise generalisiert. Eine systematische Fortschreibung der dHK100 erfolgt nicht. Durch die planungsregionsweise Bearbeitung über längere Zeiträume kann es entlang der Planungsregionsgrenzen zu geometrischen und attributiven Inkonsistenzen zwischen den dort aufeinanderstoßenden Störungen kommen. Diese sind zurückzuführen auf unterschiedliche geologische Grundlagenkarten, aus denen die Hydrogeologischen Karten abgeleitet sind. Geometrien und Legendeneinheiten sind für den Übersichtsmaßstab 1:100 000 (1 cm auf einer Karte entsprechen 1 km in der Natur) konzipiert und i. d. R. stark generalisiert. Die dHK100 bzw. HK100 ist als Grundlage für großräumige Betrachtungen vorgesehen. Sie ersetzt keine Detailuntersuchungen und Begutachtung durch ein Fachbüro bei der Planung lokaler Vorhaben. Die maßstabsbezogene Aussagegenauigkeit ändert sich durch die maßstabsunabhängigen Visualisierungsmöglichkeiten digitaler Kartenwerke nicht. Für weitergehende Interpretationen, die das Kartenwerk mit anderen räumlichen Datensätzen kombinieren bzw. verschneiden, ist zu beachten, dass eine Verschneidung räumlicher Daten stark unterschiedlicher Auflösung bzw. unterschiedlicher Zielmaßstäbe oder verschiedener Art der Attribuierung zu unplausiblen oder schwer interpretierbaren Ergebnissen führen kann.

-

Verbreitung der Störungen und des Pfahl-Quarz als Fachlayer der Hydrogeologischen Karte 1:500 000. Zoombegrenzung min. 1:1 000 000 bis max. 1:200 000. Fachliche Grundlage sind die Störungen aus der GK500. Diese wurden dort modifiziert, wo neue Erkenntnisse vorlagen oder Anpassungen an die Geometrien der hydrogeologischen Einheiten notwendig waren. Zur hydraulischen Funktion der dargestellten Störungen können aus der Karte keine Aussagen abgeleitet werden. Der Pfahl ist eine NW-streichende Scherzone mit Myloniten (z. T. Pfahlschiefer genannt) und Kataklasiten in der Randzone und dem Pfahlquarz im Zentralbereich, der als Härtling morphologisch hervortritt. Geometrien und Legendeneinheiten sind für den Betrachtungsmaßstab 1:500 000 (1 cm auf einer Karte entsprechen 5 km in der Natur) konzipiert und i. d. R. stark generalisiert. Die HK 500 ist als Grundlage für großräumigere Betrachtungen vorgesehen, sie ersetzt keinesfalls Detailuntersuchungen und Begutachtung durch ein Fachbüro bei der Planung lokaler Vorhaben.

-

Das Geologische 3D-Landesmodell stellt die geologischen Einheiten durch Gesteinsschichten sowie tektonische Störungszonen im dreidimensionalen Raum dar. Dadurch wird die Verbreitung von geologischen Strukturen im Untergrund sichtbar. Es handelt sich um ein Übersichtsmodell, welches nur die geologischen Hauptstrukturen vom paläozoischen Grundgebirge bis hin zu den allgemeinen Schichtenfolgen im Mesozoikum und Känozoikum abbildet. Es wurde mittels der 3D-Modellierungssoftware GOCAD in zwei Ausfertigungen erstellt: Das generalisierte Landesmodell beschränkt sich auf die Hauptstörungen und zeigt somit weniger komplex strukturierte Horizonte. Das Detail-Landesmodell zeigt den genauesten Kenntnisstand und befindet sich in Bearbeitung. Verfügbare geologische Haupteinheiten: Quartär, Tertiär, Oberkreide, Unterkreide, Jura, Buntsandstein, Zechstein, Rotliegend, Präperm, Karbon, Devon, Kambrium/Ordovizium.

-

Lage bekannter und vermuteter tektonischer Störungen, basierend auf der Geologischen Karte 1:200.000 (GUEK 200). Entlang der Störungen erfuhren die Gesteine eine starke Beanspruchung, können gegeneinander verschoben sein und haben ihre natürliche Stabilität und Härte verloren. Der Bau und Betrieb von Erdwärmesonden im Bereich von Störungen kann zu schwerwiegenden Schäden führen. Aufgrund unterschiedlicher topographischer Kartengrundlagen können abweichende Darstellungen zu den tektonischen Störungen der Geologischen Karte 1:500.000, 1:100.000 und 1:25.000 auftreten.

-

Das Gebiet der Niederrheinischen Bucht bildet zusammen mit dem sich nördlich anschließenden Niederrheinischen Tiefland eine sich keilförmig nach Norden erweiternde geologische und tektonische Struktureinheit zwischen dem rechtsrheinischen und dem linksrheinischen Schiefergebirge. Dieses Senkungsgebiet wird von einer Reihe Nordwest-Südost streichender Störungen durchzogen, an denen der Untergrund in zahlreiche Schollen (Horste und Gräben) zerlegt ist. Die Niederrheinische Bucht wird somit in die folgenden Schollen eingeteilt: Rur Scholle; Erft Scholle; Kölner Scholle; Ville Scholle; Venloer Scholle; Krefelder Scholle.

-

Die Karte zeigt die Verbreitung des an der Erdoberfläche ausstreichenden Malm, die Tiefenlage der Purbeck- bzw. Malmoberfläche in Meter unter Normalnull sowie die als Stützpunkte verwendeten Bohrungen, Störungen im Bereich der Malmoberfläche, den Umgriff möglicher malmfreier Gebiete auf dem Landshuter-Neuöttinger-Hoch (LNH), die tektonischen Grenzen zur Faltenmolasse bzw. zu den alpinen Decken, den Umriss des Nördlinger Rieses sowie die Faziesverteilung im Malm. Die Geometrien sind für den Betrachtungsmaßstab 1:500.000 konzipiert und teilweise generalisiert. Die Karte bietet die Möglichkeit, für einen gegebenen Standort die Tiefenlage der Malmoberfläche bestimmen und für diese Tiefenlage aus den Temperaturkarten die zu erwartenden Temperaturen abschätzen zu können. Sie ersetzt nicht die Durchführung von Detailuntersuchungen.

-

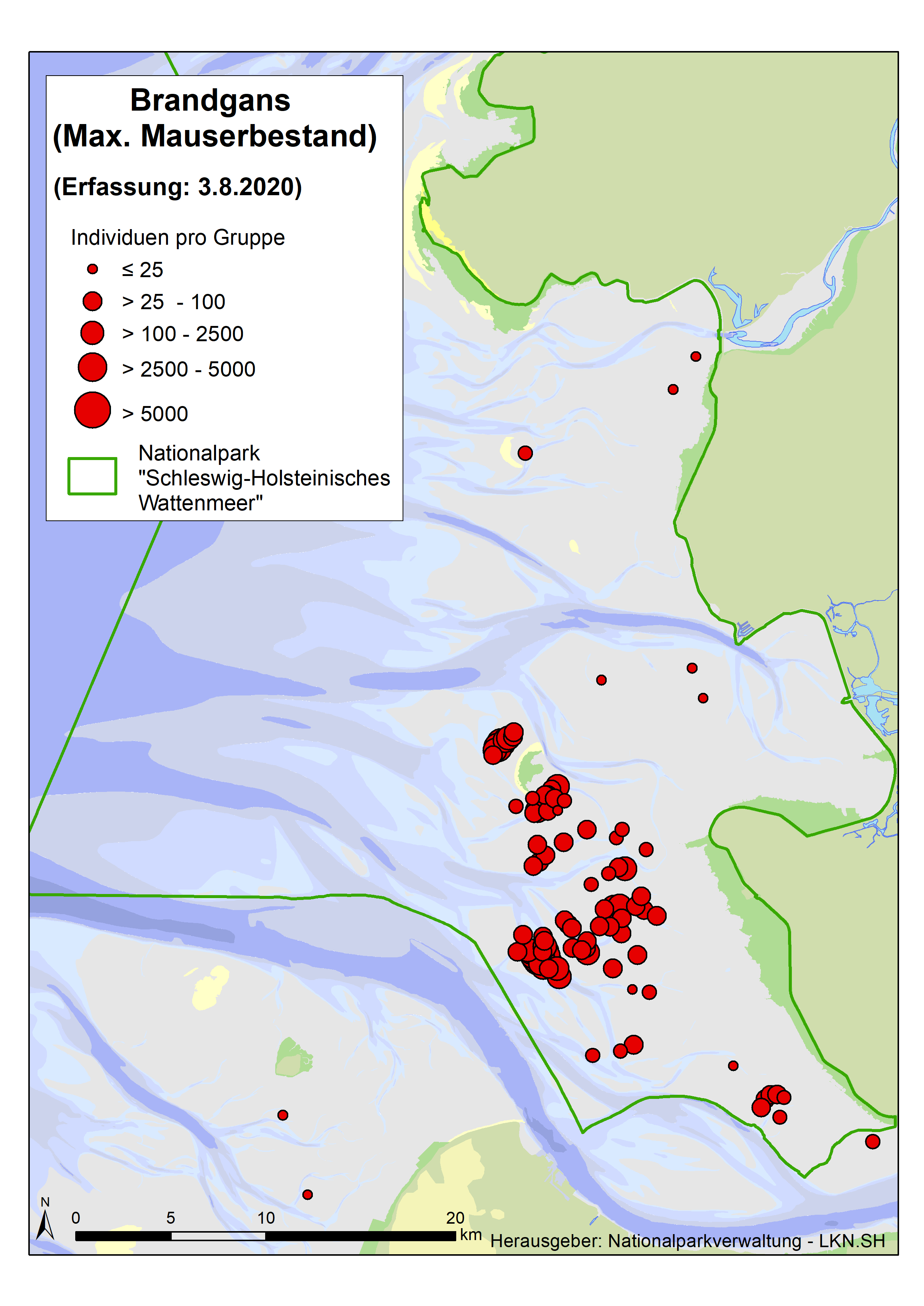

Darstellungs-Dienst zum Vorkommen von Brandgänsen im Bereich des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer pro Jahr (gerade Jahre). In diesem Dienst werden die Daten des Flugtages mit dem maximalen Mauserbestand pro Jahr auf zwei verschiedende Arten dargestellt: 1) klassifiziert nach Anzahlen der rastenden Brandgänse pro Jahr; Verteilung und Häufigkeit 2) klassifiziert nach Mauserstatus der rastenden Brandgänse pro Jahr; Verteilung der flugfähigen und nicht flugfähigen Individuen, keine Aussage über Häufigkeit Zudem werden während der Eiderenten-Zählung Wasserfahrzeuge und Personen im Watt mit erfasst, um potentielle Störquelle zu identfizieren und die Verteilung der Enten besser interpretieren zu können. Daher werden die Daten hier für den entsprechenden Flugtag mit der max. Bestandszahl für jedes Untersuchungsjahr angeboten. Generelle Informationen zum Brandgans-Monitoring: Brandgänse sind im Sommer für einige Wochen flugunfähig und in der Mauserzeit besonders störanfällig. Das Brandgans-Monitoring findet in diesem Mauserzeitraum in den Monaten Juli – September statt und gibt Auskunft über die räumliche und zeitliche Verteilung der Brandgänse. Die Bedeutung und Veränderung der wichtigsten Mausergebiete kann abgeschätzt und im Hinblick auf potentielle Störquellen bewertet werden. Aus den Daten lassen sich ebenfalls Abschätzungen zu Bestandsgrößen ableiten. Zudem kann in den Daten zwischen flugfähigen und nicht flugfähigen Brandgänsen unterschieden werden.

-

Dieser dienstbezogene Datenbestand stellt das Vorkommen von Wasserfahrzeugen und Personen im schleswig-holsteinischen Wattenmeer ab 2010 dar und gibt Hinweise auf potentielle Störquellen für rastende und mausernde Brandgänse. Die Daten wurden, wenn möglich, während der Erfassung der Brandgänse mit kartiert. Diese Sichtungen liegen als Punktdaten vor und können über die Datumsspalte den Daten der Brandgans-Verteilung zugeordnet werden. Sowohl Eiderenten als auch Brandgänse reagieren empfindlich auf Störungen durch Schiffe und Personen. Entweder fliegen sie auf oder, zur Zeiten der Flugunfähigkeit während der Vollmauser, entfernen sie sich schnell schwimmend von der Störquelle. Häufige Fluchtreaktionen haben erhebliche Energiekosten zur Folge, sowie eine verringerte Zeit zur Nahrungssuche. Häufig gestörte Habitate werden gemieden und gehen als Nahrungsgebiete verloren. Um die Muster der Verteilung der Enten zu verstehen, sowie um zu überprüfen in welchen Gebieten eine störungsfreie Rast möglich ist, werden die Wasserfahrzeuge parallel zur Entenerfassung mit notiert und können hinterher mit in die Darstellung der Verteilung und die Bewertung der Ergebnisse einfließen. Über den WFS – Dienst: Brandgänse:Vorkommen und Mauserbestand im Nationalpark "Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer" werden die Daten in Kombination mit den Brandgans-Daten zusammen bereitgestellt. Über den WMS-Dienst: Brandgänse:Vorkommen und Mauserbestand im Nationalpark "Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer" werden die Daten in separaten Layern pro Saison und pro Jahr angeboten, um eine zeitgleiche Darstellung mit der Verteilung der Brandgänse zu ermöglichen.

www.geodatenkatalog.de (S2F)

www.geodatenkatalog.de (S2F)